低血糖昏迷的生死急救:关键时刻这样做能救命!

低血糖昏迷的生死急救:关键时刻这样做能救命!

人在半夜,冷汗涔涔,手脚冰凉,嘴唇发白,突然倒地,眼神涣散,不省人事,这可不是普通的“犯困”或“受凉”,而是低血糖昏迷这个“隐形杀手”在作祟!

可偏偏它没啥“动静”,又不像高血压那样有个血压计能随时量着看。那问题来了:怎么才能在关键时刻分辨出是低血糖发作?又该怎么救人?若错过了这“黄金十分钟”,后果不堪设想……

鬼门关前一脚,差点就没回来的老李头

西北一个小县城的清晨,街头的早点摊子刚支起来,老李头就瘫倒在了馒头锅旁。人群吓了一跳,有人喊中风,有人喊休克,只有卖豆腐脑的大娘悄悄说:“是不是血糖低了?”后来医院确诊,果不其然,是严重低血糖昏迷。若不是那碗热豆浆救了他一命低血糖的表现和处理,怕是早已魂归故里。

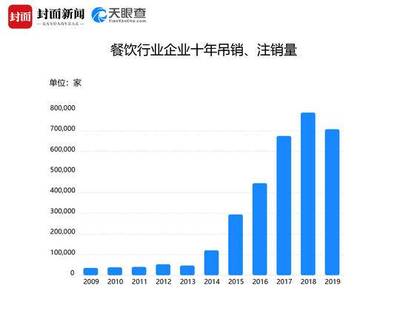

老李头这事儿虽惊险低血糖昏迷的生死急救:关键时刻这样做能救命!,但却一点不稀奇。据2024年《中华糖尿病杂志》统计,全国每年因低血糖引发昏迷的患者已超35万人次,而其中五成以上是中老年人群,尤以农村地区为高发地。

“糖少了”,人就“断电”了?

人是靠葡萄糖“发动”的。就像一台电风扇,插电能转,没电就趴窝。血糖一旦降得太低,大脑就跟断电似的,一下子“黑屏”。

但为啥有些人血糖一低就昏迷,有些人却只是打个寒颤、冒点冷汗呢?这背后其实藏着身体调节机制的“高低配”。科学研究发现,不同人群的胰岛素敏感性、神经末梢反应速度、肝糖原储备量等因素,都会影响低血糖的表现程度。

尤其是长期服用降糖药、空腹运动、肝功能不全、甲状腺功能异常的患者,对低血糖的“警觉性”会变差,等身体反应过来,可能已经晚了。

不是所有“晕倒”都是虚脱,细节里藏着命门

有句老话说得好:“人要晕,先看脸。”这话一点不假。低血糖昏迷前,往往会有几个“门神”提前敲门——

嘴唇发白,皮肤发凉,像冰箱里刚拿出来的馒头

眼睛发直,说话含糊,一问三不知

大汗淋漓,心跳飞快,仿佛被吓破了胆

这些症状,很多时候会被误当成中暑、心梗、脑梗。但低血糖昏迷有个“独门秘籍”——吃点甜的就缓解。而其他病症吃糖是没用的。

有趣的是,美国哈佛医学院2023年的一项研究也指出,在低血糖昏迷的前30分钟内,大脑电活动会出现类似“假性睡眠”状态,大部分患者表现为“休眠样安静”,这更容易被误判为普通晕厥。

夜猫子、节食族、糖尿病患者,都是“糖落”的高危人群

低血糖昏迷并非糖尿病人的“专利”,现代生活方式的改变让更多人卷进了这个“隐雷”里。

年轻人熬夜不吃早饭,空腹喝咖啡低血糖的表现和处理,血糖像坐滑梯

健身族猛练增肌,蛋白质拉满,碳水却只吃一小口

节食女孩追求“白瘦幼”,连米饭都戒了,身体像停电的灯泡

更别提农村地区不少老人,常年干重活只吃粗粮,或自己偷偷加大了降糖药剂量,不知不觉就陷进了低血糖的陷阱。

中国疾控中心2024年的多中心研究显示,东部沿海地区的低血糖发病率呈下降趋势,而中西部农村因“用药不规范”和“缺乏健康教育”反而上升了12%。

急救不是万能,识别才是关键

不是每次昏倒都能遇上好心人,也不是每个人都懂得急救步骤。真正能救命的,是识别的“先手棋”。

在农村,糖尿病患者可以在衣服口袋里放点“随身糖”

在城市,晚归独居者应避免空腹外出

在高原、山区、气温低的地方,血糖波动更明显,更需随时监测

而像“老李头”这样的患者,若能在昏迷前30秒吃上一口甜食,就能扭转生死。

科学的解释,也要接地气地说

从现代医学角度看,低血糖昏迷的核心是大脑缺乏葡萄糖供能,进而引发神经抑制、意识丧失、甚至脑损伤。葡萄糖是大脑唯一能直接利用的能量来源低血糖昏迷的生死急救:关键时刻这样做能救命!,当血糖低于2.8 mmol/L时,大脑功能开始紊乱,低于2.2 mmol/L时就可能陷入昏迷。

但在生活里,这种“缺糖”就像是手机没电,先掉速度,再掉亮度,最后彻底关机。

而人体的“备用电池”——肝糖原,在应急时刻能维持约8小时的血糖平衡。但若肝功能差、长期节食、肾上腺功能异常等问题存在,就像备用电池也漏电,那昏迷的风险自然直线上升。

冷门知识掀起“糖浪潮”

2024年瑞典卡罗林斯卡医学院的一项冷门研究发现,长期精神压力大会提升皮质醇水平,间接抑制肝糖原分解,使得低血糖发作更隐匿、更频繁。这也解释了为何部分中年打工族在“很累但没病”的状态下突然晕倒。

还有一个特别的发现:在女性月经期,尤其是血清雌激素波动较大时,低血糖的感知能力会下降,这意味着女性在生理期更容易“糖落”。

老百姓的智慧,也要用上

咱老祖宗讲究“天人合一”,其实也有点道理。比如南方人喜欢喝早茶,“一盅两件”里那碗甜汤正好补糖;北方人早上来碗甜豆浆,热量也跟得上。

再比如夏天容易出汗多,血糖消耗也快,适当吃点红枣、山药、糯米制品,既养胃又补糖。

但也别走极端。糖不是越多越好,暴饮暴食也会造成“反应性低血糖”,就像车油加太满会熄火,人体糖分也要“徐徐图之”。

村头巷尾的健康小建议

东北的老张早上不吃饭就出门锻炼,结果晕在了小树林;西南的阿妹节食减肥,结果在车站倒地不起。这些事儿听着像笑话低血糖的表现和处理,实则都是血糖在作怪。

不同地区、不同体质、不同习惯的人,所需的血糖维稳策略也不同:

北方人冬天寒冷,可适量摄入红薯、玉米等低GI碳水

南方人潮湿闷热,早上宜用温热甜汤开启血糖

高原地区氧气稀薄,应避免空腹长时间活动

老年人餐后适当小睡,避免血糖波动过大

关键时刻,别忘了“救命三口”

有时候,救命真只需要三口。三口热糖水,三口甜米粥,三口红糖糊。关键是——要在昏迷前吃下去。

若家里有糖尿病人,最好随身携带点小块的葡萄糖片或红糖块。若觉察异样,立即补充,哪怕只有十几秒的反应时间,也可能挽回一条命。

总结:糖虽小,命关天

低血糖昏迷,不声不响,却能让一个人从健健康康到生死一线。

它不是“忍忍就过去”的小毛病,而是需要全民警觉的大问题。

识别,是预防的第一步;防范,是健康的保障;理解科学原理,是走向健康的钥匙。

命不是铁打的,血糖也不是儿戏。别让“糖”的事儿,变成命的事儿。